水も滴るいい男

水も滴るいい男過去を振り返るたびに

時の流れは年々早くなっている

と感じてしまう人がほとんどではないでしょうか。

僕もそのうちの1人ではありますが、実はそう感じるように無意識に寄せにいっているという考え方もありかもしれません。

「時の流れを早く感じることで自分のやってきたことが充実していると思いたい。」

「歳を取ったからその分体感時間も早くなるだろう。」

こんなことが実は人間の深層心理として存在していたり、、、

早くても遅くてもいずれにしても、時の流れを振り返ったときに

やって良かったこと・悪かったこと

の分別をつけて次に繋げていければそれだけで十分でしょう。

ということで今回は過去の登山を振り返り 登山の魅力 を真剣にまとめてみます。

だいぶ前からやろうやろうと温めてきたことです。

朝晩がだいぶ涼しくなってきたので、そろそろ心の中をお山で温めていこうと思います。

「やればできる」を毎回体現できる

4年前の登山始めたての頃、1番最初に感じた魅力がこれです。

「やればできる」

他人にアドバイスする時、人々が口癖のように使う言葉ですよね。

当たり前のことだしわかっていることではあるんだけど、なかなかそれを体現できないのが現実。

それを手軽に体現できるのが登山です。

登山開始時は山頂を見上げ「あそこまで行くのか…」低山であれ、毎回この気持ちになります。

ただ、ひたすら足を動かし登り続けることで気付いたときには「あそこまで」辿り着いています。

そして、「あそこまで行くのか…」と思っていた場所を今度は山頂から見下ろします。

自分の軌跡を見つめることで自ずと自信がついてくるのです。

登山をすることで毎回この気持ちを味わうことが出来ます。

総じて、仕事やプライベートにおいての やればできる という言葉が真実だということを再確認できます。

他人と比べずたくさん会話をする

(そもそも趣味レベルの登山は競技ではないため他人と比べるものではないのですが。)

でもだからこそ自分のペースで楽しめる運動なのです。

大概の運動ってその人の動きを見るだけで

この人は 上手(速い)・下手(遅い) みたいに無意識のうちに判断してしまいます。

何より登山は、ひと目見ただけではその人の凄さ(速さ)がわかりづらいということが他人と比べない理由です。

もちろん服装(トレラン)や装備を見ることでその人の速さや体力度は想像つきますが、そういう人たちとはコースが違うはず。仮に同じだとしても、競っているわけでは無いから何の弊害もありません。

では他人のこと(速さ・体力度・凄さ)を知るためには… コミュニケーション をとることです。

・どこの登山口から登ってきた

・何日から・何時から開始している

・どこから来ているか

・過去にこれまでどこの山を登ってきた

このあたりがベースで気になるところで、共通のことがわかってくると親近感が湧き更に会話は発展していきます。

普通に生活しているだけでは、なかなか初対面の人と話し込むことってないですよね。

僕は登山でのコミュニケーションのおかげでたくさん知り合いが増えています。

そしてその繋がりのおかげで、特に今年は新たな経験をたくさんさせてもらっています。

これからもたくさんの繋がりを大切にし、新たな経験をたくさんさせてもらうつもりです。

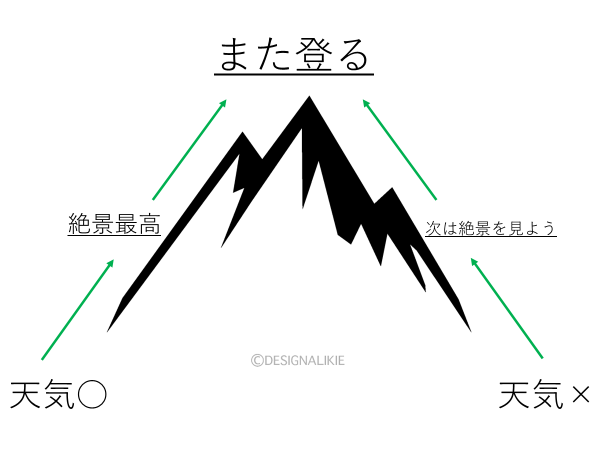

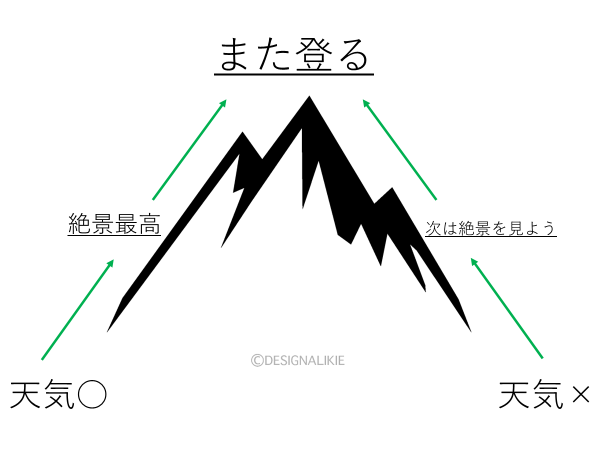

晴れでも雨でもまた来たい

全身運動 ・ 絶景 ・ 人との会話

大きく分けるとこれが僕の中の登山の醍醐味ですね。

一般的にも、皆がまず思う醍醐味が絶景を楽しむというところでしょう。

実はこの絶景を楽しむには大きな罠があるんですよね…

いずれにしてもまた登りたくなるだけです。。。

数分単位で景色が変わる

同じ場所から同じ景色を見ても

まるで別の世界に居るかの様に常に景色が移り変わっている。

だからこそ自然の景色は飽きないし魅了させられる。

何度でも同じ山に登れるのも頷ける。

自然をたくさん感じる

これも当たり前のことではあるけど

山に行けばとにかくたくさんの自然を感じることができる。

風 水 土 木 植物 動物

現代の日本で暮らしていれば、基本的に「衣食住」に困ることはないでしょう。

その代わり、自然を失っている もしくは 自然に触れ合う機会を失っているような気がします。

ただ、人間(動物)である以上、自然に触れ合うということは生きていく上で必要不可欠な要素だと感じています。

そこで定期的に山に行くことで自然を全身で感じる。それを明日からの生活の活力としていく。

これが人間(動物)としての暮らしなのではないかと考えながら僕も山に行っています。

最初の急を越えたら慣れる

「重力に逆らって50kgある物体を1,000mの山の上に運べ」と言われたら、多くの人は「勘弁してくれ」となるだろう。通常、20kg以上のものを持続的に持ち上げ続けるのは困難である。

斉藤繁.登山に必要な体力.臨床スポーツ医学:Vol.34,No.3(2017-3),p.238

平地の世界から斜め上に進む世界って全くの別物。

登りに特有の「つらさ」の原因は、筋力不足では無く、筋肉にエネルギー源を供給する能力の問題であることが多い。肺から取り込まれた酸素と、エネルギー源であるブドウ糖を筋肉に運ぶのは、心臓と血管で構成される循環器系である。循環器系は、運動中に大量に産生された二酸化炭素やエネルギー消費後の老廃物を肺や肝臓、腎臓に送り返す器官としても働く。つまり、エネルギー消費が高まる運動時は、心臓も血管もフル稼働させられる。

斉藤繁.登山に必要な体力.臨床スポーツ医学:Vol.34,No.3(2017-3),p.241

登るコースにもよるのですが、登りはじめってめちゃくちゃしんどいんですよね。

めちゃくちゃしんどいんだけど、そのしんどさを乗り越えるとたいてい息が整ってくる。

ちょうどいいところで落ち着きを取り戻してくるっていうのが癖になるんでしょうね。

上を向いて歩く

坂道に凸凹道が多い登山では、足下をしっかり見ながら進んでいくのが基本だと思います。

ただ、立ち止まった際には周りの景色を見るために上を見上げ周りを見渡します。

通常、普段の生活ではなかなか上を見ることってないんじゃないかな。

登山のおかげで、僕は普段の生活でも上を見て歩くようになりました。

これは精神的にも上を向いて歩んでいくことにも繋がってくるのです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

また1つ、僕の頭の中が整理されました。

まだまだこれからもたくさんの山を登り登山の魅力について考えていきます。

20時間を目指していますが、まずは「完歩」することを第一に頑張ります!楽しみます!

にほんブログ村

にほんブログ村

コメント